マーべリズム

時々80〜90年代のアクション、SF、軍事映画を僕は好んで見る。実家のような安心感がそこにはある。実家のような安心感を求めて映画を観るので、誰かに何かを勧められても、正直見る気はしない。

何せ自分の時間を2時間くらいとられるわけだから、確信のあるものを見たい。

それに安心感だけじゃなく、当時の映画を2020年代の大人として見ると、あの頃とは違う感想がたくさん出てくるから楽しい。

当時の俳優の中で1人、超がつくほど有名な俳優に焦点を当ててみる。

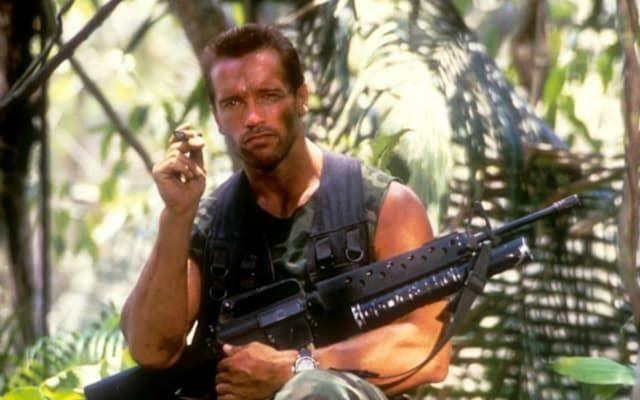

アーノルド・シュワルツェネッガー——通称シュワちゃん——は、80〜90年代のハリウッドでアクション映画の頂点に君臨したスターだ。『ターミネーター』や『プレデター』で観客を圧倒した彼の存在感は、その屈強な肉体と唯一無二のカリスマ性によるものだった。

しかし、彼の英語には強いオーストリア訛りがある。母国語がドイツ語である彼にとって、そのアクセントは隠しようのない特徴だったし、当時英語がちんぷんかんぷんな僕ですら、「なんか詰まるように話す人だな」という印象を持っていた。英語が分かんないのに、だ。

でも実はそれが彼を特別な存在にした一つの鍵ではないかと思う。

今思えば当時のアクション映画は、明らかに冷戦の影響があった。そのため愛国的なテーマが色濃く反映される作品がほんと多かった。

チャック・ノリスやシルベスター・スタローンのようなスターは、「アメリカの正義」を体現するヒーローとして保守派に支持された。スタローンの『ランボー』はベトナム戦争のトラウマを描きつつも、シリーズが進むにつれて愛国心を鼓舞する英雄譚へと変貌した。

一方、シュワちゃんは少し異なる道を歩むことになる。

『コマンドー』では東ドイツ出身の米軍退役軍人、『プレデター』では「ダッチ(オランダ)」という曖昧なヨーロッパ風の名前の軍人(傭兵?)として登場し、彼の異国的な背景がそのまま役に投影されていた。

当時のハリウッドとしては純粋な「アメリカの英雄」にしたかったろうが、それもこれも彼のアクセントが引っかかる。だからおそらく脚本家が悩んだ妥協がそういう設定だったのだろう。

ただそこにこそ、シュワちゃんの成功の秘訣がある。

今となってはあの頃のシュワちゃんの扱いって、冷戦時代のアメリカが抱えていた「敵への複雑な感情」が投影されていると感じる。

あの当時の敵役は本当にソ連や東側諸国の軍人が多かった。(日本が空前の好景気にあったときは、米国庶民の不満を代弁するかの如く、日本人が敵役になったりとか、もうハリウッドはほんと分かりやすかった。)

そして、そのソ連や東側諸国の敵は大抵の場合「冷たく、無慈悲な兵士」というイメージで作られている。それは恐怖の対象であると同時に、ある種のタフネスへの憧れを呼び起こすものがあった。

アメリカもまた、クールなタフガイが好きな国だからだ。

あれはマーベルコミックに見られる現象というか、ヴィラン(敵役)が持つ魅力に読者が惹かれ、時に主人公と共闘する展開に心を奪われる状態だと思う。

説明すると長いからなんというか…それを「マーベリズム」とでも呼ぼう。

敵でありながら人気を博し、共闘する瞬間が物語をさらに盛り上げるというのは、ドラゴンボールでいうピッコロやベジータのようなキャラもそう。

進撃の巨人の最初のシーズンで、見知らぬ巨人(エレン)が人類を庇って他の巨人を倒してくれた時の気持ちもそう。

それと同じ心理が、シュワちゃんの存在感にうまく働いたと思う。

つまりアクセントに癖のある英語を喋るし、正直演技も下手だから、無口で冷徹なソ連や、東側諸国の殺人マシンの役を与えられ、それが時代とマッチして視聴者にマーべリズム的なくすぐりを働かせたっていうこと。

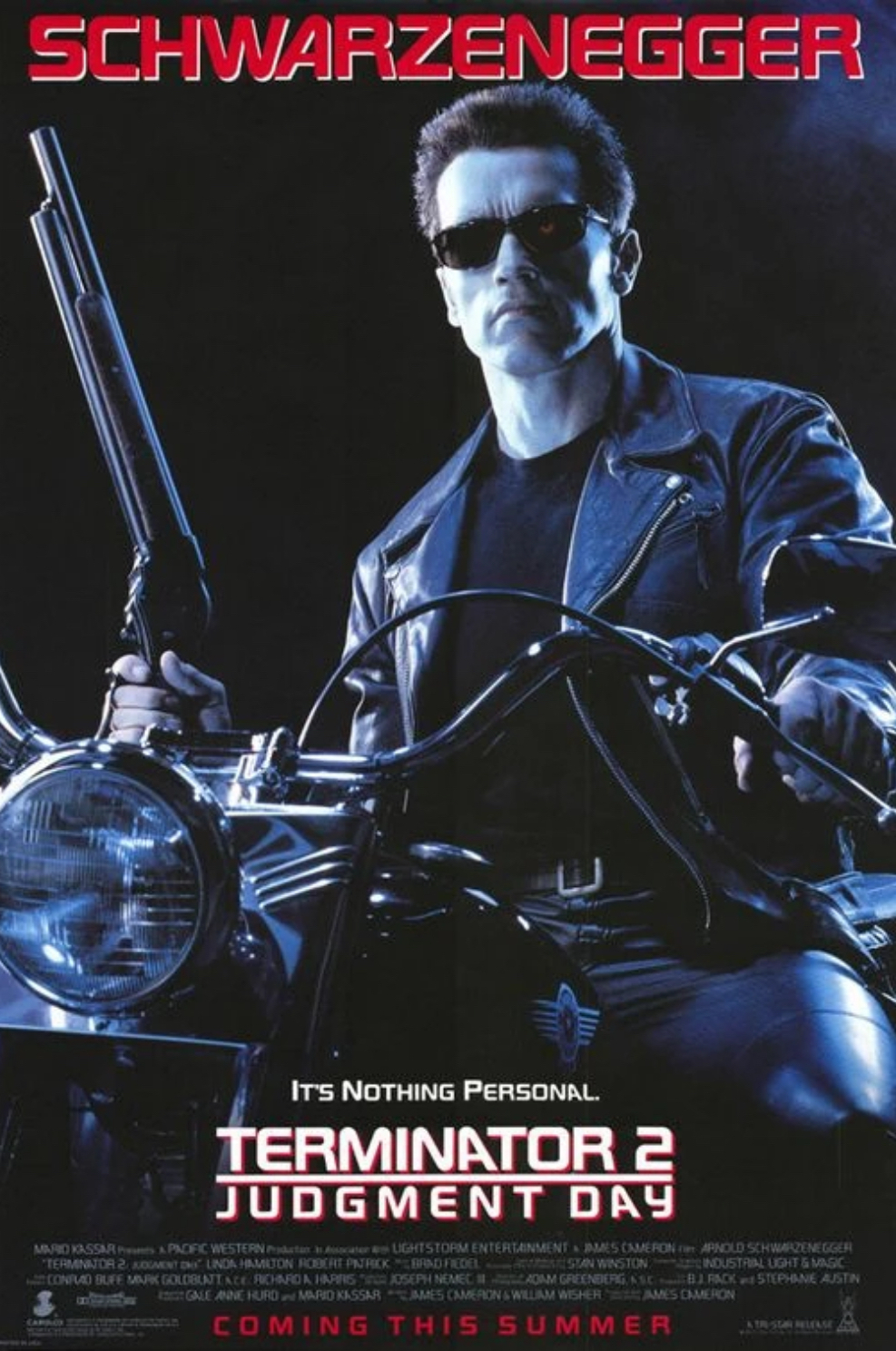

『ターミネーター』のT-800なんか分かりやすい。演技ダメだし、喋らせたら酷いもんだから、無感情な殺人マシンとして登場し、それで一気に人気を博し、続編で人類を守る味方に変貌して最高潮の人気を得た。

この転換は、まさにマーべリズムそのもの。

そのソ連的な「冷たい強さ」を連想させる彼が、自分たちの味方に立つことで観客にカタルシスを与えたわけだ。

『コマンドー』の東ドイツ出身という設定も、冷戦の敵をアメリカのヒーローに転換する試みだったと読める。

ハリウッドは、シュワちゃんのアクセントを「克服すべき欠点」と見るのではなく、役を限定せざるを得ない中で、「敵の魅力を味方に変える武器」として積極的に活用したのではないかと思う。

つか大人になってそう見える。

その後、絶大な人気になったせいもあって、もはや役はなんでもOK状態になり、コミカルな映画に出始めた辺りで僕の熱は冷めた。でも当時の彼の異国的なタフさは、敵か味方か曖昧な緊張感を生み出していたんだと思う。

もしあの訛りがなければ、彼はここまで独自の地位を築けなかったかもしれない。そう考えると、彼のアクセントは悩みではなく、冷戦時代の文化を映し出す鏡だったと言えるだろう。

…と、今のアメリカを知るからこそ、当時のハリウッドを「時代だな」と見る。